翻訳文書の定則

及び体裁について

殆どの国において、翻訳文書に関しては、「正確であること」「忠実であること」といった規定がありますが、体裁(レイアウト・書式)や翻訳の範囲についての規定は殆ど無いのが実情です。しかし、様々な定則は存在します。

定則 : 全訳が基本

基本的なルールは「全てを訳す」です(例えば、戸籍謄本に4人記載されていれば、4人全員分を翻訳しなければなりません)。一部の抜粋や省略は認められていません。

但し、「全て」とは「全ての証明事項」を意味します。従って、次のような事項については翻訳対象外として扱われます。

- 案内文・説明文・注意書きなど(「詳細は担当者までお問い合わせ下さい」「日曜日は20時まで開庁しています」「黒のボールペンを使用して下さい」)

- 空欄のまま(記載事項が無い)の項目、数字が「0」の項目(未納額などの有意の「0」は翻訳対象)など

また、原本に記載のない事項を書き加えることはできません。例えば・・・

x 住民票の住所欄に県名や郵便番号を追記

x 個人事項証明書(戸籍抄本)のタイトルとして『出生証明書』の文言を付記

体裁(レイアウト・書式)に関して

翻訳文書の要件として「レイアウトの完全再現」を定めている国はありません。

「原本と比較しやすい体裁」であれば問題なく受理されます。

日本語から英語やフランス語への翻訳の場合、横幅が広くなる(例:「届出日」→「Date

of notification」)ため、複数列を横に並べることが出来ないことが多く、似たようなレイアウトにすることすら出来ない書類が多々あります(住民票・給与明細書など)。

そうした書類の翻訳文書は、「左から右」「上から下」の記載順に従って項目を羅列する形式になったりしますが、そのことによって不受理になることはありません。

「全1ページの取引明細書」の翻訳文書が2ページになっても問題視されることはありません。

住民票

|

戸籍謄本のように横2列の表であれば、レイアウトの再現も問題なく出来ます。

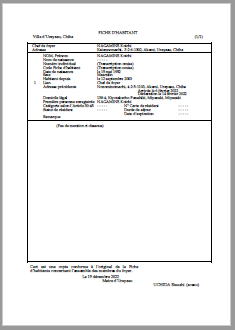

戸籍謄本

|

外国の方々に分かりやすいレイアウトになるよう、横向きページを縦向きページに変えることもあります(改製原戸籍など)。

改ページの位置が多少違っていても問題視されることはありません。ヘッダー部分(「全部事項証明」など)は最初のページのみ、フッター部分(発行番号など)は最終ページのみの記載で問題ありません。

「フォントのサイズや色」や「背景色」や「記号の種類」などを原本通りに再現する必要はありません。

『印影』や『サイン』や『顔写真』の転写や再現なども不要です。

|